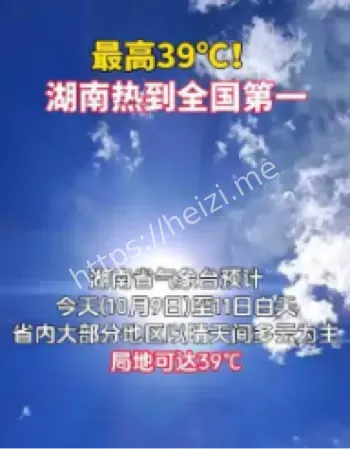

节后第1天湖南热到全国第一-市民需注意防暑降温-秋老虎余威犹在

国庆假期刚刚结束,湖南大地却迎来一股猛烈的热浪,节后首日多地气温飙升至35以上,部分站点的最高温直逼38,稳居全国榜首。高温预警信号频发,民众出行需防暑,农业生产面临考验。

阿月浑子

湖南国庆节后高温全国第一

国庆长假虽已落幕,但湖南的天气却像一锅沸腾的开水,节后第一天,省内多地气温直线上升,最高达37.8,遥遥领先全国其他省份。根据湖南省气象局监测数据显示,10月8日,长沙、株洲、湘潭等城市中心城区气温普遍超过35,部分山区和丘陵地带也未能幸免,热浪席卷全省。这种高温现象并非偶然,而是受副热带高压控制的影响,晴空万里无云,地面辐射加热加剧了空气温度的快速攀升。气象专家分析,今年秋季的副高位置偏北,强度较常年同期偏强,导致冷空气南下受阻,湖南正处于高温“包围圈”中。

相比北方地区已进入凉爽模式,南方尤其是湖南的“秋老虎”咬合力道十足,让刚从假期归来的居民措手不及。出行高峰期,高速公路和城市街道上,车辆增多,热浪中夹杂着尾气,体感温度直逼40,许多人选择缩短户外活动时间,转而在室内寻求凉爽。农业方面,晚稻收割正值关键期,高温可能引发穗期干热风,影响产量,地方部门已启动应急响应,指导农民科学灌溉和遮阳防护。城市园林绿化也面临压力,草坪和花卉在烈日下萎靡不振,环卫工人顶着烈日清扫落叶,汗水浸湿衣衫。

总体而言,这次高温不仅是气象事件的集中体现,更是气候变化背景下极端天气频发的缩影,提醒公众需加强适应性措施,以应对未来更多类似挑战。

湖南高温预警发布全国最多

在高温来袭的节后首日,湖南气象部门发布的高温预警信号数量位居全国首位,共计超过50个县市区拉响橙色或黄色预警,覆盖全省80以上区域。这反映出湖南高温的广度和强度均超出预期,预警的密集程度远高于江浙沪等传统高温区。预警内容主要包括高温中暑风险提示、户外作业限时规定以及用电高峰期防过载指导,旨在最大限度降低热浪对人体和基础设施的冲击。数据显示,预警发布后,各地应急管理部门迅速行动,长沙市启动高温天气级应急响应,免费向环卫、建筑等户外劳动者发放防暑药品和绿豆汤,覆盖数万人群。

株洲市则在工业园区设置临时避暑点,配备风扇和冷饮,确保工人安全。相比以往年份,今年预警的提前性和精准性更强,得益于气象监测网络的升级,卫星遥感和地面站点的实时数据融合,让预报准确率提升至90以上。这种全国第一的预警发布量,不仅凸显湖南气象服务的专业性,也暴露了高温治理的紧迫性。专家解读认为,频繁预警是防范为主的策略体现,但也增加了公众的心理负担,如何平衡警报与常态化防暑教育,成为下一步工作重点。同时,从气候趋势看,湖南作为亚热带季风区,高温日数常年位列前茅,今年前三季度已出现20多天极端高温,远超常年水平。

这次节后高温预警的“全国第一”,不仅是数据上的领先,更是湖南在气候适应中的担当,呼吁多部门联动,形成长效机制。

湖南节后热浪对生活农业影响分析

节后高温来势汹汹,对湖南居民日常生活和农业生产带来多重考验,首先在生活层面,交通出行成为首要挑战,高温导致路面热岛效应加剧,沥青路面软化,易引发车辆爆胎事故,交警部门加强巡逻,提醒司机注意胎压和水分补充。学校复课后,学生们从假期空调环境中切换到教室高温,部分学校启用备用发电机保障空调运行,但能耗激增,电费上涨成隐忧。医疗系统迎来小高峰,中暑就诊人数较平日增加30,医院增派医护力量,推广“早晚活动、中午休息”的作息建议。

商业活动亦受波及,餐饮街头摊贩销量下滑,消费者偏好冰镇饮品,超市速冻区货架被一抢而空。转向农业,高温直击粮食安全命脉,湖南作为全国稻米主产区,晚稻进入抽穗期,持续高温可能造成花粉不育率上升5-10,潜在减产风险达数万吨。果蔬种植区如衡阳的西瓜田,果实裂果现象增多,农户紧急喷施保湿剂,损失初步估算上亿元。畜牧业同样承压,家禽饮水需求暴增,养殖场通风设备全开,防止热应激导致死亡率上升。林业防火级别提升,枯叶增多易燃,巡护队日夜值守。

经济层面,高温推高空调销量,但也放大能源压力,火电厂负荷率达95,呼吁居民错峰用电。从长远分析,这次热浪是全球变暖局部表现,湖南需强化气象与农业融合,推广耐热品种和智能灌溉系统,提升韧性。公众参与也很关键,通过社区宣传和APP推送,养成防暑习惯,方能共渡难关。这场高温不仅是天气考验,更是可持续发展议题的催化剂。